Хронология австралийского китобойного промысла

Косатки жестко охотятся на китов, но их атаки не влияют на естественный баланс в океане. Подлинными убийцами морских исполинов являются люди. Только они способны создать средства массового истребления животных. И только они могут исправить нанесённый ими вред.

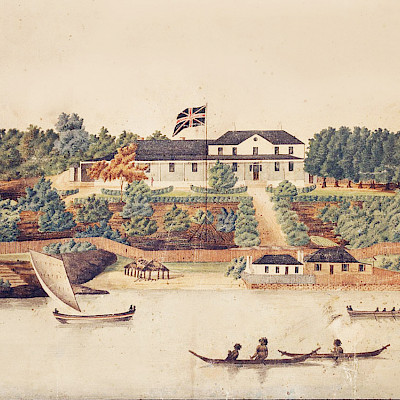

Команда судна «Британия», доставившего в Сидней каторжников и провизию в составе Третьего Флота, стала первой, загарпунившей кашалота у берегов Нового Южного Уэльса 26 октября 1791 года, что и стало началом китобойного промысла у берегов Австралии. Промысел помог молодой колонии выжить. Мясо китов использовалось в питании, особенно в периоды нехватки продовольствия. Топленый жир китов применяли в хозяйстве для освещения, смазки механизмов и изготовления мыла. Кости и ус китов шли на утварь, инструмент и строительные элементы. Уже через год жир кашалотов и ус горбачей стали отправлять в Британию. Это был первый товар, который колония могла предложить в промышленных масштабах. Он приносил валюту и оправдывал затраты на содержание колонии. До овечьей шерсти именно китовый жир был основой внешней торговли.

В начале 1800-х австралийские китобои охотились в границах своих побережий. Их судами были парусники, а оружием — примитивный ручной гарпун с привязанным к нему длинным канатом (линём). Китобойный вельбот подходил вплотную к киту, в него метали гарпун, а затем с большим риском для команды животное утомляли, пока оно не погибало от кровопотери или усталости.

В 1820-х гарпун модернизировали: ему придали гранённую форму и снабдили подвижным наконечником, который раскрывался в теле кита. К древку гарпуна крепили верёвку с большими деревянными или кожаными поплавками, чтобы замедлить жертву и не дать ей уйти на глубину.

1830–1850-е. Первые станции и котлы. Обработка жира прямо у берега. В Австралии этот период — расцвет прибрежного промысла.

В 1860-1870-х австралийцы пересели на паровые шхуны, пар, сменивший паруса позволял догонять быстрых финвалов, сейвалов и синих китов. Гарпуны стали взрывными (британское изобретение), они имели полые трубки, начиненные порохом. Наконечник взрывался внутри кита. Охота оторвалась от берега, перешла в открытый океан.

1880-е. Появились гарпунные пушки из Норвегии, и уже можно было поражать кита с расстояния 20-30 м, что уменьшало риск для команды. Гарпун становится всё более смертоносным. Вместо заряженных порохом трубок он уже нёс в наконечнике взрывное устройство, близкое к боевой гранате.

1890–1930-е. Плавучие заводы (новшество из США) на дизельных судах с переработкой на борту позволили австралийцам охотиться в южной части Атлантики, Индийского и Тихого океанов.

В период Второй мировой войны австралийский промысел практически остановился — суда Западной Австралии, промышлявшие в открытом океане, стали уязвимы для японских и немецких подлодок. Добыча в малых масштабах шла только у берегов Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Дефицит баранины и говядины в военное время частично покрывался китовым мясом и жиром. Большую часть китобойных судов переоборудовали в военные катера или транспорт.

Но после войны технология охоты с лихвой компенсировала застой военных лет. В 1945-1960-е она достигла пика: дизельные суда, эхолоты, авиация для разведки. Это уже была не охота, а полномасштабное истребление. Трудно представить себе, что для увеличения скорости и точности попадания при любой погоде и на большие расстояния стали применяться безоткатные орудия, запускающие взрывные гарпуны со встроенными реактивными двигателями. Артиллерия против безответных биологических целей! Многие виды китов истощились. Синих китов (этих самых крупных млекопитающих на планете) в Южном океане, осталось не многим больше полутора процента от уровня XIX века.

1970-e. Пушки тогда, действительно, стреляли без отката, но в мировом промысле откат произошёл.

“Kua pau! (Хватит!)” — сказала Новая Зеландия и первая среди китоловных держав Южного полушария прекратила охоту.

“Genoeg!(Достаточно!)” — поддержала Южная Африка и закрыла свою последнюю перерабатывающую станцию.

“Enough is enough!” — заявила Австралия. Последнего кита она выловила 20 ноября 1978 года. И через год её территориальные воды объявлены свободными от коммерческой охоты и все китовые станции превращены в исторические музеи. Так закончилась двухвековая китобойная эпоха Австралии.

1980-е и позже. Австралия полностью перешла на политику защиты и сохранения всех видов китообразных. Она становится активнейшим членом Международной китобойной комиссии (МКК).

Её первая крупная инициатива — поддержка создания Индийского океанского китового заповедника, где был полностью запрещён промысел.

В 1982-м МКК принимает историческое решение о глобальном моратории на коммерческую охоту (вступил в силу в 1986 году). Австралия была одной из ведущих стран, продвигавших это решение и лоббировавших его среди членов комиссии. До сих пор она активно поддерживает и защищает мораторий от попыток отмены и нарушений. А попытки случались. Главным образом кораблями Японии. Эта страна скрепя сердцем приняла мораторий, но сразу же разработала пути его обхода под видом «научных исследований». В поисках фингалов, которые уже находились под угрозой исчезновения, японские суда проходили по южным морям, касаясь исключительной экономической зоны Австралии. Кому бы такое понравилось? Со стороны Австралии началось дипломатическое и экологическое противоборство: обращения в МКК о «научной охоте» Японии, ноты протеста в ООН, наблюдательные экспедиции (корабли и самолёты), фиксирующие нарушения, публикация доказательств в СМИ… В 1994-м Австралия лоббировала создание Южно-океанского китового заповедника, охватывающего огромные площади вокруг Антарктиды. На Японию всё это мало влияло. В 2008-м Австралия подала иск против неё в Международный суд ООН, который выиграла в 2014-м. Япония объявила о выходе из МКК и возобновила коммерческий промысел. Но только в своей акватории.

Уже более десяти лет как воды вокруг Зелёного континента и Антарктики полностью очищены от китобоев. На морские просторы выходят совершенно другие охотники. Вместо гарпуна в их руках дрон, снимающий сверху фото и видео для оценки размеров, здоровья и даже дыхательных выделений китов. Вместо пушки у них гидрофон, записывающий песни океанских солистов. Вместо катеров — спутники, отслеживающие миграции и погружения, маршруты питания и скопления фитопланктона, связанные с передвижением океанских гигантов.

Кстати, о фитопланктоне. Напомню: это невидимые леса в морях, крошечные водоросли, живущие в верхних слоях воды. Они как деревья на суше улавливают солнечный свет, поглощают углекислоту и выделяют кислород. На фитопланктоне держится вся морская пищевая цепочка и около половины кислорода в атмосфере, которым мы дышим. Так вот, исследования австралийских учёных помогли открыть два явления, названных «китовый насос» и «китовое падение». Их суть в том, что киты ныряют глубоко за пищей (криль, рыба, кальмары, осьминоги, морские ежи) и поднимаются дышать наверх, где выбрасывают продукты обмена, богатые железом и азотом, удобряющими фитопланктон. Получается, что киты — садовники океана. Дальше: за свою долгую жизнь (от 50 лет у горбатого, до 200 — у гренландского) великан накапливает в теле десятки(!) тонн углерода, как 20-30 огромных деревьев. Когда он умирает и его тело опускается на дно, углерод запирается в океане на сотни лет. То есть, кит — двойная углеродная ловушка: при жизни — через планктон, при смерти —- через «падение». Это ли не помощь в войне с глобальным потеплением?

Ни в одной стране не создаётся столько заповедников и научных центров, не организуется столько туристических поездок к местам скопления китов, не оборудуется столько смотровых площадок вдоль побережья, сколько в Австралии.

Я живу неподалеку от залива Литтл Бэй. Дважды в год в него заплывают горбачи: в июне-июле по пути на север, в тропические воды и в октябре-ноябре, возвращаясь на юг. В эти месяцы я прихожу на берег залива с биноклем. И каждый раз, когда удаётся увидеть сверкающие на солнце фонтаны брызг и мощные чёрные спины в белых торосах волн, шепчу китам слова благодарности за то, что они поддерживают жизнь на земле, за красоту, величие и вдохновение, которое они нам подарили. И смиренно прошу прощения за то зло, что мы им причинили.

Яков Смагаринский